Wiesbaden

Highlights & Sehenswertes

Kurhaus

Wiesbaden

Hessisches Staatstheater

Wiesbaden

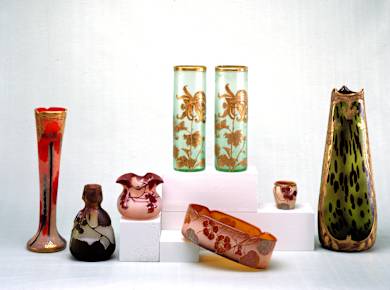

Museum Wiesbaden

Wiesbaden

Nerobergbahn

Wiesbaden

Neroberg

Wiesbaden

Kurpark Wiesbaden

Wiesbaden

Kaiser-Friedrich-Therme

Wiesbaden

Marktkirche Wiesbaden

Wiesbaden

Stadtschloss Wiesbaden

Wiesbaden

Schlossplatz

Wiesbaden

Altes Rathaus

Wiesbaden

Schlosspark Biebrich

Wiesbaden

Freibad Opelbad

Wiesbaden

Römertor

Wiesbaden

Kasteler Strand

Mainz-Kastel

Museum Reinhard Ernst

Wiesbaden

Gutenberg-Museum

Mainz

St. Stephan Kirche Mainz

Mainz

Christuskirche Mainz

Mainz

Dom- und Diözesanmuseum Mainz

Mainz

Mainzer Dom

Mainz

Landesmuseum Mainz

Mainz

Internationale Maifestspiele

Wiesbaden

Augustinerkirche

Mainz

Mainzstrand

Mainz

Holzturm

Mainz

Kurfürstliches Schloss

Mainz

Naturhistorisches Museum

MainzWissenswertes über Wiesbaden

Die Stadt liegt an der Autobahn A 66. Mit ADAC Maps können Reisende individuell ihre Route planen. In der Innenstadt stehen mehrere Parkhäuser zur Verfügung. Empfehlenswert sind die Park & Ride-Plätze, die zum Großteil kostenlos und an den Nahverkehr angebunden sind.

Wiesbaden lebt von seinen Thermalquellen, die seit langer Zeit Menschen zur Erholung in die Stadt ziehen. In historischen Badehäusern und modernen Thermen lässt es sich im warmen Quellwasser wunderbar entspannen. Besonders die Kaiser-Friedrich-Therme verbindet Badekultur mit eindrucksvoller Architektur. Rund um Kurhaus und Kurpark entfaltet sich das klassische Flair des Kurorts bei Spaziergängen und ruhigen Momenten im Grünen.

Bei einem Wiesbaden-Besuch bieten sich Abstecher in den Taunus und in den Rheingau an. Der Rheingau ist ein bedeutendes Weinanbaugebiet, dessen Winzerinnen und Winzer sind für ihren Riesling bekannt. Außerdem befinden sich im Rheingau viele Burgen, Schlösser und Klöster wie das Kloster Eberbach.

Beliebte Ziele in Hessen

Mehr faszinierende Erlebnisse in Wiesbaden

Erlebnisse in der Nähe

Weinprobe "BR Intro" in der BR Weinbar & Vinothek in Wiesbaden

Weinprobe "BR erleben" in der BR Weinbar & Vinothek in Wiesbaden

Weinprobe "BR PRESTIGE" in der BR Weinbar & Vinothek in Wiesbaden

Orte und Regionen in der Umgebung

Reiseführer-Themen

Beliebte Regionen und Orte

Häufig gestellte Fragen

Schon die Römer kannten die heißen Quellen Wiesbadens und nutzten sie zu Heilzwecken. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt zur internationalen Kurstadt.

Der Rheingau ist vor allem für seine Weine bekannt. In Wiesbaden ist zudem eine große Sektkellerei ansässig. Eine besondere Spezialität ist das Wiesbadener Ananastörtchen.

Schloss Biebrich ist ein dreiflügeliges Barockschloss am Rheinufer. Heute sind hier diverse Behörden untergebracht und es kann für Feierlichkeiten und Veranstaltungen gebucht werden. Im Umfeld des Schlosses gibt es gastronomische Angebote. Der weitläufige Schlosspark lädt zudem zu Spaziergängen entlang des Rheins ein.